Di lereng Gunung Penanggungan berserak ratusan peninggalan arkeologi. Yang tertua bertarikh abad kesepuluh Masehi. Pendataan di lokasi yang disebut miniatur Gunung Suci Mahameru itu sudah dilakukan sejak abad XIX. Dan hingga kini belum rampung.

LUKISAN pagi itu tersaji di Selotapak, Trawas, Mojokerto. Benar-benar mengingatkan kita saat belajar menggambar panorama pada usia belia. Gunung membiru. Sawah hijau berundak. Surya yang bulat terbit ke kuningan. Jalanan aspal hi tam berkelok. Rumah-rumah ke cokelatan.

Aroma dupa menyapa. Seikat dupa sisa bakaran semalam tertancap di punden di dekat sumber atau mata air. Masyarakat menamai punden itu dengan Sumbernongko. Sebab, konon sebelum punden didirikan, sebuah pohon nangka besar tumbuh di mata air tersebut.

Kala itu, Senin (26/12), pagi masih berada pada titik 05.43. Masih sepi. Rupanya masih terlalu dini untuk mengawali aktivitas bersawah. Baru pukul 06.17, seorang petani datang ke areal persawahan. Dia memakai batik cokelat lengan panjang plus celana pendek hitam. Namanya Djono. ‘Kula diajari mbah-mbah kula (Saya diajari kakek-nenek saya, Red),’ kata Djono soal keterampilannya bertani.

Pun dari kakek dan ayahnya, Djono diwarisi ilmu dan wejangan soal pentingnya menjaga harmoni dengan alam. Alam harus dijaga, tidak cuma dieksploitasi, apalagi dirusak.

Alam, kata Djono, ada yang wujud maupun maujud. Kepada dua alam tersebut, manusia harus bisa membuat keselarasan. Kepada sesama, relasi lebih gampang dijaga. Sedangkan kepada yang tak kasat-mata, manusia pun harus berlaku sama dengan ketika mereka menghormati sesama manusia.

Nah, penghormatan kepada yang maujud itu terus dilestarikan dari generasi ke generasi. Ritual menjaga alam akan membuat dunia berusia lebih lama. Alam pun akan ramah kepada sekitarnya.

‘Warga di sini kalau punya hajat atau slametan pasti memberikan sesaji ke punden Sumbernongko ini. Mendirikan rumah, punya anak, atau aktivitas lain pasti tak lupa mengantarkan sesaji ke punden ini,’ jelas Djono.

Yang dilakukan Djono adalah satu di antara sekian potret akulturasi dan asimilasi masyarakat di lereng Gunung Penanggungan untuk terus menjaga tradisi dan harmoni dengan alam.

Lereng Gunung Penanggungan merupakan kawasan cagar budaya di level Jawa Timur (Jatim). Itu dikuatkan dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim No 188/18/ KPTS/013/2015 yang ditandatangani Gubernur Jatim Soekarwo pada 14 Januari 2015. Berdasar SK tersebut, kawasan Cagar Budaya Penanggungan melingkupi dua kabupaten (Pasuruan dan Mojokerto). Juga tiga kecamatan (Trawas, Ngoro, dan Gempol). Sedangkan areal geografisnya mencapai luas 450 hektare.

SK itu juga menyebutkan 99 tinggalan kepurbakalaan hasil laporan pendataan Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala (SPSP) Jatim pada 1995, Jurusan Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (2009), dan tim ekspedisi Penanggungan Universitas Surabaya. Menurut Adrian Perkasa, sejarawan dan peneliti budaya dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, lereng Gunung Penanggungan adalah kawasan suci tertua di Jawa bagian timur.

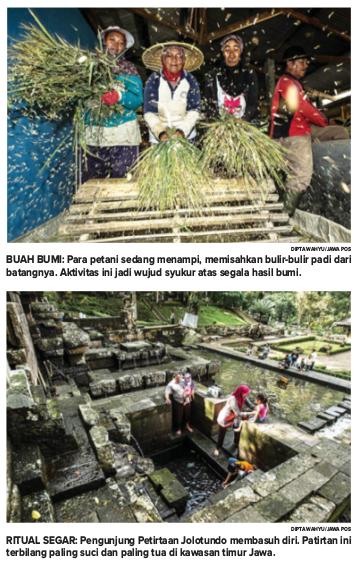

Hal itu dikuatkan dengan adanya Patirtan (Petirtaan) Jolotundo di lereng barat Gunung Penanggungan. Tetenger yang terpahat di dinding kanan Patirtan Jolotundo tersebut menunjukkan angka tahun 899 Saka atau 977 Masehi.

Sementara itu, di dinding kiri terdapat tulisan gempeng. Dalam bahasa Jawa kuna, gempeng berarti hancur, luluh, atau remuk. Menurut buku karya Ninie Susanti dkk, Patirtan Masa Lalu dan Masa Kini, kata gempeng menyiratkan bahwa untuk membangun Jolotundo ini, sang pendiri harus menghancurkan bukit, baru bisa dilakukan pembangunan patirtan.

‘Kemudian, ada juga di sisi timur Gunung Penanggungan peninggalan berupa patirtan lain. Yakni Belahan. Diperkirakan, patirtan itu dibangun pada abad kesepuluh atau tahun 929 Masehi,’ papar Adrian.

Juru pelihara Jolotundo Puji Saputro menjelaskan, Jolotundo adalah semesta kecil bagi masyarakat lereng Gunung Penanggungan. Semua aktivitas berawal dan berakhir di petilasan Kerajaan Medang tersebut.

”Masyarakat lereng Gunung Penanggungan ini berdenyut seirama dengan Jolotundo. Setahun sekali di adakan perayaan gunungan sebagai tanda syukur dan berdoa senantiasa dianugerahi kehidupan yang lebih bagus di masa-masa selanjutnya,’ ungkap Puji.

Bapak tiga anak itu menerangkan, setiap bulan Ruwah dalam kalender Jawa, dibangun gunungan yang disertai pengumpulan air dari mata air di sekitar Jolotundo. Air-air dari sumber tersebut dimasukkan ke dalam kendi, lalu dibawa ke Jolotundo. Setelah doa bersama digelar, air dalam kendi itu dibagikan kepada para pengunjung yang datang ke Jolotundo.

Senada dengan Puji, Kepala Dusun Penanggungan Jupri berkata bahwa Jolotundo adalah sumber penghidupan dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Bapak dua anak tersebut merasa berutang banyak kepada Jolotundo dan alamnya.

Meski memeluk agama Islam, Jupri masih melakukan serangkaian ritual peninggalan leluhur. Misalnya upacara bersih desa setiap akan melakukan tandur atau musim penanaman padi.

Soal saktinya air Jolotundo, Jupri pernah membuktikan sendiri. Percaya tak percaya, ketika dusunnya gagal panen gara-gara serangan hama tikus, Jupri diberi saran untuk mengitari areal persawahan masyarakatnya dengan air dari Jolotundo.

‘Saya percaya saja. Saya wadahi air Jolotundo di jeriken yang saya 9 beli di sekitar Jolotundo, lalu saya putari desa dengan air Jolotundo tanpa putus,’ beber Jupri. ‘Percaya atau tidak, musim-musim selanjutnya sampai hari ini, hama tak pernah balik lagi dan kami selalu sukses panen,’ tambah Jupri.

Itulah sepotong kisah dari Patirtan Jolotundo yang memberikan penghidupan bagi masyarakat sekitar lereng Gunung Penanggungan. Jolotundo yang merupakan peninggalan era Hindu coba terus dirawat dan dijaga kare na memberikan semesta kecil bagi warga. (Diar Chandra/c9/dos)

Jawa Pos, 1 Jan 2017