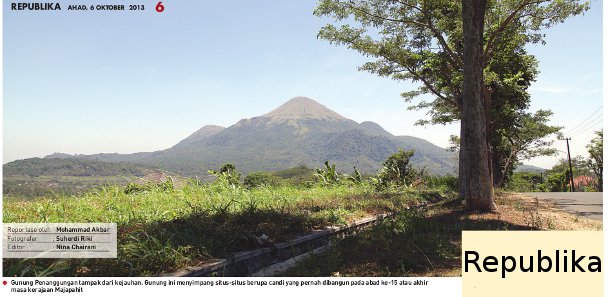

Akhir September 2013, Republika berkesempatan mengikuti ekspedisi Gunung Penanggungan yang dilakukan Tim Ubaya Training Centre untuk menyisiri situs-situs yang belum terdata kembali.

Malam kian larut ketika saya bersama tim membulatkan tekad untuk mendaki gunung Penanggungan. Langit terlihat bersih. Kami menuju puncak gunung yang dikenal menyimpan kekayaan sejarah dari abad ke-15, hasil peninggalan masa Majapahit.

Sesungguhnya, pemilihan waktu menempuh perjalanan pada malam hari lebih bertujuan untuk menantikan terbitnya matahari di ufuk timur. “Pemandangannya indah. Semua gunung, mulai dari Kelud, Wilis, Lawu, Merapi, Merbabu, Semeru, Bromo, hingga Arjuno, Welirang bisa terlihat dari puncak Penanggungan,” kata Kusworo Rahadyan, salah satu tim ekspedisi Gunung Penanggungan dari Ubaya Training Centre (UTC).

Setelah mengawali perjalanan dengan berdoa, tim yang berjumlah delapan orang ini segera meninggalkan lokasi UTC. UTC merupakan kampus outdoor milik Universitas Surabaya (Ubaya) yang diproyeksikan sebagai pusat informasi bagi situs bersejarah Penanggungan. Letaknya berada di Desa Tamiajeng, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto atau sisi selatan Gunung Penanggungan.

Menghangatkan Tubuh

Medan yang kami lalui cukup bersahabat. Jalannya relatif landai dengan vegetasi berupa tanaman kebun, seperti pohon sengon dan bambu. Setelah melewati pohon kedaung dengan lingkaran setara bentangan tangan tiga orang dewasa, medan perjalanan mulai berubah.

Jalan menanjak dengan tingkat kecuraman bervariasi, antara 45-60 derajat. Rute jalan setapak mengecil, sekitar setengah meter. Deretan pohon kaliandra dan semak belukar menjadi semakin sering kami temui. Dari kejauhan, puncak Gunung Penanggungan yang tampak berwarna cokelat seakan siap menyambut kedatangan kami.

Setelah 2,5 jam berjalan, langkah kami akhirnya sampai di puncak bayangan atau kawasan sabuk. Di sebut puncak bayangan karena di tempat ini areal terbuka. Rerumputan dan ilalang menghampar. Berbeda dengan lokasi di bawahnya, di tempat ini angin bertiup sangat kencang. Saya pun terpaksa mengenakan jaket dan penutup kepala untuk mengatasi tiupan angin malam yang mulai menggigit tulang.

Di tempat ini, kami memutuskan untuk beristirahat sambil menghangatkan tubuh dengan secangkir kopi atau teh panas. Tak lupa juga makanan ringan yang kami bawa di dalam ransel, satu per satu berpindah tempat ke dalam perut. Sementara, fotografer dari Republika Online Magazine beserta kameramen dari Alif TV tak ingin pula melewatkan momentum keindahan alam itu. Mereka merekam lewat kamera masing-masing.

Dari tempat ini, kami sudah bisa melihat kawasan di wilayah Mojokerto hingga Pasuruan. Cahaya lampu berwarna putih dan kuning menghiasi kota yang tengah terlelap. Disaat kami sedang asyik menghangatkan diri, Kusworo memperlihatkan kemampuan navigasinya dalam membaca rasi bintang.

“Kalau yang ini rasi bintang ursa major, mirip lambang Bintang Toejoe, menentukan arah utara. Nah, kalau itu rasi bintang crux atau bintang gubuk penceng sebagai penunjuk arah selatan,” katanya sambil mengarahkan senter laser ke hamparan bintang di langit. Keahlian navigasi ini sangat dibutuhkan agar perjalanan berlangsung mulus. Selain bekal navigasi, tim juga membawa perbekalan peta dan alat global positioning system (GPS).

Setelah stamina kembali pulih, perjalanan dilanjutkan. Walau data di GPS menunjukkan jarak ketinggian antara kawasan sabuk dan puncak tak sampai 500 mdpl, waktu tempuh dan energi yang dikeluarkan terasa ekstra. Menuju puncak, medan perjalannya nyaris berkemiringan 45-70 derajat. Terkadang, kami harus memanjat bongkahan batu besar untuk bisa melangkah ke posisi lebih atas.

Medan menuju puncak Penanggungan mengingatkan saya sedekade silam, saat menyambangi puncak Gunung Semeru. Keduanya memiliki kondisi alam yang tandus dan berdebu. Perbedaannya, menuju puncak Semeru tenaga banyak terkuras melewati punggungan gunung yang diselimuti pasir abadi. Tak salah jika Gunung Penanggungan disebut banyak pihak sebagai Semeru Kecil.

Setibanya di puncak, kami langsung disapa tiupan udara yang lebih kencang ketimbang kawasan sabuk. Saya tak terlalu lama berdiri di posisi tertinggi gunung ini. Kami langsung menuruni lereng sisi barat. Lokasi yang dituju adalah sebuah gua kecil. Di sanalah saya melepas penat sambil menanti tujuan utama kami menunggu garis jingga di cakrawala.

Turun pakai pantat

Penantian itu hanya sekitar satu jam. Sebab, di ufuk timur mulai terlihat kilau berwarna jingga kemerahan. Sebagian anggota tim kembali menaiki puncak gunung. Warna jingga dan kemerahan itu kian jelas menghiasi langit saat mentari makin jauh meninggalkan cakrawala. Inilah penantian sesungguhnya.

Sambil menyeruput kopi hangat serta menahan dingin tiupan angin di puncak, kepenatan yang sempat menghadang selama hampir lima jam itu seakan tuntas. Hangatnya sinar mentari mulai membaluri tubuh-tubuh kami yang berupaya berdiri kokoh di lereng puncak suci Penanggungan.

Selama beberapa saat kami kembali menyempatkan istirahat di sebuah gua yang ada di balik lereng sebelah barat. Makanan yang dibawa porter mulai dimasak dengan trangiandash;seperangkat alat memasak. Usai prosesi sarapan, perjalanan menyusuri lereng dimulai. “Bagi yang mau turun pakai pantat, sah-sah saja yah,” canda pria asal Boyolali, Jawa Tengah, itu kepada kami semua.

Medan terjal bebatuan dengan kemiringan hampir tegak lurus harus kami susuri hingga Gua Botol. Perjalanan menjadi agak ringan di wilayah semak belukar. Di lereng barat inilah kami temukan banyak candi.

Sesekali, Kusworo bersama timnya membuka lembaran peta. Di lembaran peta tersebut, ia letakkan kompas untuk memastikan keberadaan candi. Hadi Sidomulyo dan Dian, dua sejawatnya dalam ekspedisi Penanggungan, sempat menyambangi sebuah gua kuno. Informasi itu ia peroleh dari juru pelihara Gunung Penanggungan serta bekal peta yang mereka bawa.

Selanjutnya, perjalanan kami mulai menemukan deretan candi. Mulai dari Candi Kama 1 yang telah ditutupi ilalang setinggi dada orang dewasa, Candi Wisnu, Guru, Siwa, Lurah, Carik, hingga Candi Naga. Sungguh beruntung, saat menyusuri lereng yang terjal ini kami menemukan bunga abadi, edelweis. Warna bunganya putih dan relatif kecil jika dibandingkan dengan yang ada di Gunung Gede. Bunga itu seakan menjadi saksi bisu terhadap abadinya peninggalan sejarah dari masa Majapahit yang seharusnya bisa dilestarikan bagi siapa pun yang menyambanginya.

Sekilas Gunung Penanggungan

Gunung Penanggungan merupakan gunung berapi yang sudah lama tidak aktif. Gunung ini memiliki ketinggian 1.653 meter di atas permukaan laut (mdpl). Pada masa Mataram Kuno, nama Gunung Penanggungan dikenal Pawitra. Dalam bahasa Sansekerta, nama Pawitra berarti suci. Nama Pawitra ini diketahui untuk kali pertama dari Prasasti Cunggrang. Prasasti tersebut diterbitkan pada 18 September 929 Masehi atau masuk pada masa pemerintahan Mpu Sendok.

Lantas, pada babad Sangkala dari peninggalan masa Mataram Baru disebutkan tempat ini telah ditinggalkan Kerajaaan Majapahit pada 1543 Masehi. Dari babad tersebut nama Pawitra telah berganti penyebutannya menjadi Gunung Penanggungan.

Gunung Penanggungan dikelilingi empat puncak gunung. Empat puncak gunung tersebut adalah Gunung Gajah Mungkur yang berada di sisi timur laut, Gunung Kemuncak (tenggara), Sarahklopo (barat daya), dan Gunung Bekel (barat laut). Lokasi dari gunung ini berada di wilayah kabupaten Mojokerto dan kabupaten Pasuruan dengan pemandangan alam sekitarnya kawasan berupa hamparan sawah di sisi selatan dan barat hingga wilayah industri dan permukiman padat penduduk di bagian utara dan timur.

Hadi Sidomulyo, pemerhati situs Gunung Penanggungan yang tergabung di dalam tim ekspedisi Ubaya Training Centre (UTC) mengatakan, gunung ini menyimpan sejarah purbakala yang sangat kaya. Dari hasil survei yang dilakukan Dinas Purbakala pada masa pemerintahan kolonial Belanda pada rentang 1936-1940, kata Hadi, tercatat 81 candi yang terdata di lereng Gunung Penanggungan ini.

Lalu, berdasarkan penelitian tim gabungan Bakosurtanal dan LIPI pada 1991, diketahui jumlah candi yang terdata berkurang menjadi 54 buah, termasuk di dalamnya enam buah gua. Sementara, hasil ekspedisi tim UTC sepanjang April 2012 sampai Oktober 2013, terdata jumlah candi lebih banyak lagi. Data itu berupa punden berundak, gua, dan reruntuhan candi.

Sejauh ini, Hadi masih belum bisa memastikan secara pasti fungsi dari keberadaan kawasan Penanggungan pada masa dulu. Ia tak pernah menampik anggapan jika candi-candi ini direpresentasikan sebagai tempat para resi masa Majapahit untuk menyucikan diri. “Tetapi, mungkin saja masih terbuka kemungkinan fungsi lain dari tempat ini. Tapi, tentunya sampai sekarang masih harus terus diteliti,” kata pria yang telah menggauli sejarah Majapahit sejak 1984 ini.

Menyingkap Peradaban Tujuh Abad Silam

Cahaya pagi tampak cerah ketika kami baru saja menjejakkan kaki di Dusun Telogo, Desa Kunjoro Wesi, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dusun ini merupakan pintu masuk menuju Gunung Gajah Mungkur. Gunung ini adalah salah satu dari empat gunung yang mengelilingi Gunung Penanggungan. Letaknya berada di sebelah timur laut dari Gunung Penanggungan.

Dalam perjalanan ini, saya ditemani empat rekan dari Jakarta serta tiga orang dari tim Ubaya Training Centre (UTC). Untuk mencapai Dusun Telogo ini kami menempuhnya dengan kendaraan roda empat dari Trawas, Kabupaten Mojokerto. Waktu tempuhnya sekitar 1,5 jam. Perjalanan menuju kaki gunung Gajah Mungkur ini cukup bervariasi pemandangannya.

Selepas meninggalkan jalan raya Watukosek yang telah menjadi wilayah permukiman padat penduduk dan kawasan industri, kami langsung memasuki jalan selebar sekitar delapan meter. Di tempat ini kami harus berkendara di sisi kanan jalan. “Sekarang kita masuk wilayah berkendara di Amerika. Jadi ambil sisi kanan jalan saja,” kata Kusworo Rahadyan, salah satu tim ekspedisi Penanggungan dari UTC, memberi pesan kepada sopir.

Di lokasi ini kami dipertontonkan lalu lalang truk pengangkut pasir yang tak pernah sepi, nyaris berlangsung selama 24 jam sehari dan tujuh hari dalam sepekan. Kami juga sempat melewati tempat-tempat galian pasir yang ada di sisi kiri dan kanan jalan. Lokasi-lokasi itu tersebar di kawasan Desa Mandoromanggunggajah serta Desa Kunjoro Wesi. Eksploitasi alam itu hanya berjarak sekitar lima kilometer dari Dusun Telogo, rute masuk ke Gunung Gajah Mungkur. “Pasir-pasir itu diambil untuk pembuatan jalan tol di Surabaya dan menahan tanggul Lapindo di Porong,” cerita Kusworo saat berada di dalam mobil.

Setelah melewati lokasi galian pasir, perjalanan kami mulai dihiasi dengan pemandangan suasana kampung. Jalan beralas conblok itu sekejap saja berubah. Treknya berubah dengan jalanan tanah yang bergelombang sambil sesekali dihiasi jalan berlubang. Lebar jalan pun kian menyempit, sekitar empat sampai lima meter. Medan perjalanan juga kian menanjak dan berkelok-kelok. Disini, deretan rumah penduduk serta pepohonan sejenis randu, bamboo, hingga lamtoro selanjutnya menjadi teman perjalanan hingga mengantarkan kami ke Dusun Telogo.

Jalan mendaki

Kami mengarahkan perjalanan ke Gunung Gajah Mungkur ini karena di tempat ini terdapat sejumlah candi. Candi-candi yang ada di kawasan ini adalah peninggalan Kerajaan Majapahit. “Kalau melihat penanggalan tahun yang ada di beberapa candi, bangunan purbakala yang ada di sini diperkirakan dari abad 15 atau menjelang berakhirnya Majapahit,” jelas Hadi Sidomulyo, pemerhati situs Gunung Penanggungan yang juga bagian tim UTC.

Untuk menggapai lokasi candi dan puncak Gajah Mungkur ini rupanya takmudah. Terutama, bagi yang belum pernah memiliki pengalaman hiking atau naik gunung. Di awal perjalanan dari Dusun Telogo, denyut jantung kami langsung dipompa secara ekstra dengan tantangan medan perjalanan yang memiliki tingkat kecuraman sekitar 45 derajat.

Di sini kami harus melewati jalan setapak selebar 40-50 cm. Medannya bebatuan dengan dasar tanah lempung. Di sekitarnya terdapat pohon mahoni dan ilalang yang kerap menutupi jalan. “Medan pemanasan” ini kami tempuh sekitar setengah jam. Setelah itu, tanjakannya relatif landai. ‘Trek jalannya sungguh mengagetkan. Baru awal saja sudah di tes berat seperti ini,’ keluh Suherdi Riki, fotografer Republika Online Magazine.

Riki harus beberapa kali menghentikan langkah demi mengatur napas sambil beristirahat. Ia mengaku tak pernah memiliki pengalaman naik gunung dengan medan yang menantang. “Ini pengalaman pertama. Dulu sih pernah ke (Gunung) Fuji di Jepang, tapi rutenya relatif landai, tidak securam seperti di sini,” ucapnya dengan wajah yang sudah memerah dan keringat mulai bercucuran.

Korban pencurian

Setelah sekitar setengah jam menyusuri jalanan relatif landai, akhirnya kami sampai di Candi Wayang. Candi ini berada di lereng sebelah selatan Gunung Gajah Mungkur. Bentuk candi ini tak lagi utuh. Saat ini, bentuk yang tersisa hanya berupa bentangan panel batu andesit berukuran panjang 413 cm, lebar 55 cm, dan tinggi 100 cm. Dari bentangan tersebut terlihat pahatan relief bergambar orang serta mahkluk yang membawa gada.

Hadi memperkirakan, di atas panel itu kemungkinan ada semacam altar atau bentuk lainnya. Sedangkan, di dalam panel terlihat adanya bagian relief yang telah hilang. “Sebenarnya sekarang ini sudah jauh lebih aman dibandingkan periode sebelumnya, terutama pada 1989 ketika sempat terjadi aksi perusakan dan pencurian secara besar dan terorganisasi,” kata pria yang mulai mendaki kali pertama Gunung Penanggungan ini pada 1989.

Hadi menjelaskan, cerita yang ada di relief Candi Wayang ini kemungkinan mengangkat cerita roman percintaan pewayangan tentang Panji. “Ini cerita asli Majapahit,” kata pria kelahiran London, Inggris, yang mendalami sejarah Majapahit lebih dari tiga dekade silam.

Selepas dari Candi Wayang, perjalanan kami terus berlanjut. Tantangannya pun kian memacu adrenalin. Kami harus menyusuri punggung gunung yang lebih terjal, jauh lebih terjal dibandingkan rute awal. Di sisi kiri jalan terdapat jurang. Dari jalan setapak yang dipenuhi semak belukar itu kami bisa melihat dengan jelas Gunung Bekel. Gunung ini adalah salah satu gunung satelit yang letaknya di sebelah barat laut Gunung Penanggungan.

Usai candi Wayang, kami singgah ke Candi Kama IV. Kama adalah akronim dari Keluarga Mahasiswa Arkeologi Mahasiswa Universitas Indonesia. Candi di tempat ini berbentuk gua. Dari tempat ini kami sempat mendengar suara kokok ayam hutan yang terdengar begitu jelas dari pepohonan antara gunung Bekel dan sisi bawah Gunung Gajah Mungkur.

Perjalanan ini diteruskan dengan medan yang kian menanjak. Sisi jalan setapak pun siap menggelincirkan kami ke dasar jurang, tentunya jika kami tak berhati-hati dalam memilih tempat berpijak. Beberapa kali kami juga harus menundukkan kepala dan jalan berjongkok demi melewati rintangan pohon besar yang sesekali menutupi jalan.

Situs purbakala berikutnya yang kami sambangi adalah Candi Griya, Candi Kerajaan, hingga Candi Dharmawangsa yang berada di puncak gunung setinggi 1.089 meter di atas permukaan laut (mdpl). Total waktu tempuh perjalanan hingga ke puncak ini sekitar empat jam. Dari atas puncak ini, kami masih sempat menyambangi lagi Candi Gajah. Di tempat ini terlihat ada bekas aksi pencurian.

Berdasarkan foto hasil penelitian yang pernah dilakukan pada rentang waktu 1936-1940, Hadi memperlihatkan gambar Candi Gajah yang masih memiliki relief orang pada sisi kiri dan kanan dari posisi relief gajah. Begitu juga di bagian belakang. Tapi, kini posisi di Candi Gajah hanyalah relief bergambar gajah saja.

Terlepas dari perubahan bentuk candi, kami masih sempat memijakkan kaki ke tapak alas semacam anak tangga yang berasal dari batu andesit. “Tapak itu masih asli dari masa lalu,” katanya.

Perjalanan singkat ini tak sekadar menguji kemampuan fisik, lebih penting lagi ini justru perjalanan menelusur ulang peradaban yang pernah dibangun tujuh abad silam. ‘Ini semacam perjalanan tapak tilas untuk melihat kembali apa yang pernah terjadi di masa tujuh abad silam,’ kata Hadi.

Selamatkan Gunung Penanggungan!

Upaya penyelamatan Gunung Penanggungan secara menyeluruh dinilai menjadi hal yang sangat mendesak. Hal ini perlu dilakukan karena gunung tersebut menyimpan kekayaan sejarah berupa situs-situs purbakalapeninggalan masa Majapahit dan masa sebelumnya.

Dari 100 lebih situs yang ada di kawasan Gunung Penanggungan ini, bentuknya sebagian besar sudah berada dalam kondisi tak utuh. Hal lainnya lagi, ancaman ekspansi industri dan permukiman penduduk dinilai sebagai potensi ancaman yang dapat mengganggu kelestarian kawasan Penanggungan.

“Kami rasa upaya penyelamatan ini perlu dilakukan dengan memberikan semacam zona hijau atau semacam cagar budaya bagi kawasan gunung secara keseluruhan,” kata Theophilus Hermawan, Manajer Operasional Ubaya Training Centre (UTC), yang saat ini tengah melakukan ekspedisi penyelamatan situs purbakala di kawasan Gunung Penanggungan.

Zona hijau atau peraturan berupa cagar budaya ini diperlukan, kata Theo, sebagai upaya meredam laju perubahan alih fungsi di kawasan Penanggungan. Ancaman perubahan kawasan itu sudah terlihat di wilayah utara dan timur. Di kedua wilayah tersebut aktivitas industri menjadi ancaman cukup serius.

Sementara di sisi selatan, seperti di wilayah Trawas, kata Theo, suasana alamnya masih tampak asri. “Inilah yang perlu dilakukan bagaimana sejak awal kita bisa melakukan tindakan preventif untuk melindungi kawasan yang masih lestari,” katanya.

Sebagai ikhtiar awal, Theo mengaku, pihaknya telah memiliki data terkait situs purbakala yang ada di kawasan Penanggungan dan sekitarnya. “Ke depannya kita berharap bisa melakukan sinergi dengan pihak mana saja dengan cara menjadi semacam pusat informasi terkait Penanggungan,” ujarnya. akbar.

Mengangkut Air? Ada Porter

Untuk naik ke Gunung Penanggungan dan empat gunung satelit Penanggungan, dibutuhkan fisik yang prima. Selain medan perjalanan memiliki tingkat kemiringan yang curam, sepanjang punggungan gunung hingga puncak tak ada sama sekali air. Alhasil, untuk perjalanan pulang pergi paling sedikit membutuhkan air lima liter atau tiga botol air mineral 1,5 liter per orang.

Namun, Anda tak perlu galau jika merasa tak mampu mengangkut air dalam volume yang besar. Di sekitar kawasan Penanggungan, terutama jika naik dari Tamiajeng, Anda bisa menggunakan jasa porter atau orang yang siap mengangkut beban di ransel.

Tarif porter dari wilayah Tamiajeng berkisar antara Rp100 ribu ndash; Rp 200 ribu per hari. Biasanya, para porter ini bisa ditemukan jika perjalanan dilakukan pada akhir pekan, Sabtu-Ahad. Pada hari kerja, Anda bisa meminta informasi terkait pendakian ini ke Ubaya Training Centre (UTC) yang terletak bersebelahan dengan pintu masuk dari Tamiajeng.

Selain fisik, disarankan pula untuk memakai kaos lengan panjang dan celana panjang. Pakaian tertutup ini sangat bermanfaat karena medan perjalanan masih dipenuhi semak belukar. “Musuh paling banyak di sini adalah ulat bulu,” kata Kusworo Rahadyan, tim ekspedisi Gunung Penanggungan dari Ubaya Training Centre (UTC).

Lalu, jangan lupa pula untuk membawa perlengkapan, seperti topi lapang, bandana (kain ikat kepala), juga masker. Maklum, kondisi menuju puncak memiliki jalan yang berdebu. Jika perjalanan dilakukan pada siang hari, kondisi cuaca terasa cukup panas.

Sumber: Republika